Habca ist seit einer Woche tot.

Morgens aufzuwachen ist das Schlimmste: es ist mehr der Körper als der Geist, der zu sich kommt, und sortiert: da ist Rike (auf meinen Beinen, in der Regel), da ist das Baby, da ist mein Mann. Aber einer fehlt, da fehlt doch was.

Oder vielleicht ist das Nachhausekommen schlimmer: weil es in den letzten Jahren normal war, dass ich Rike mit zum Arbeiten nehme, und Habca zuhause wartet. Am Ende meiner Termine werde ich ungeduldig, weil sie wartet. Beim Arbeiten vergesse ich, dass sie nicht mehr da ist, aber wieso kommt sie nicht, wenn ich die Haustür öffne?

Meine Hände wissen noch ganz genau, wie sich ihr Haar anfühlt, ihre spröde, vom Cushing angegriffene Haut am Rücken. Ich spüre sie noch, ihre Anwesenheit, wie sie an mir hochspringt zur Begrüßung, bis zum letzten Tag, wie ihre Schritte auf dem Parkett klingen, wenn sie morgens unruhig auf und ab geht, weil sie frühstücken will. Oder wie sie die Treppe hochpoltert, dass es klingt wie ein schwerer Mensch.

Mein Baby steht am Kindergitter, ruft „Haki, Haki!“, und erwartet, den großen Yeti-Kopf um die Ecke biegen zu sehen. Ich habe ihr ein Foto auf Leinwand ziehen lassen, sie und die Hundemädchen, und sie deutet auf Habca: „da, da!“

Habca, wie sie durstig über der Pfütze steht, mit hängendem Kopf, und nicht trinken kann. Ihre Zunge funktioniert nicht.

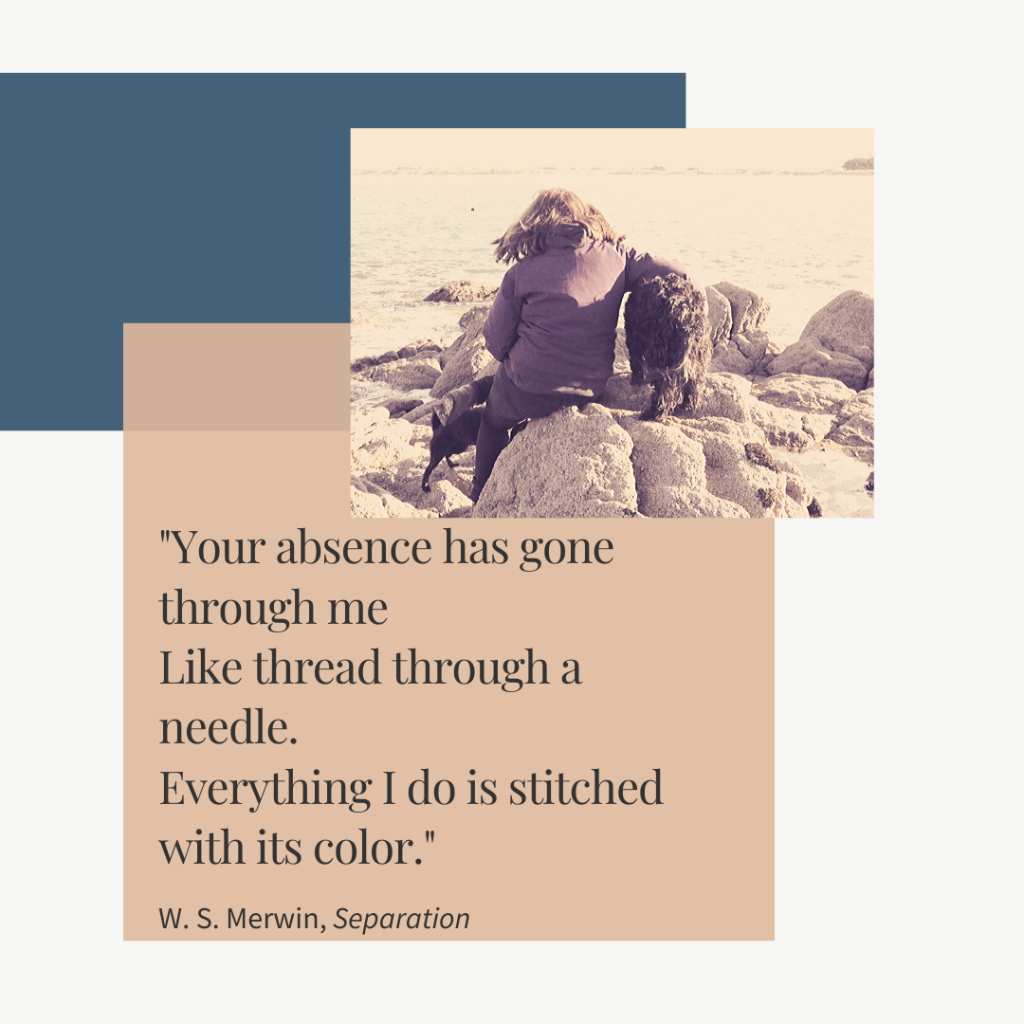

Habca in Berlin, im Mauerpark, jeden Sonntag. Habca auf dem Agilityturnier, unserem einzigen, wie sie sich in der Mitte des Platzes hinsetzt und nichts mehr tut. Habca, wie sie mich auf der Fährte entlaufener Hunde hinter sich herzieht, durch den schwerem Matsch, das Gefühl der gespannten Mantrailingleine in meiner Hand, die absolute Gewissheit, dass sie weiß, was sie tut, dass wir eins werden im Verfolgen des Geruchs.

Habca in Berlin, Habca in Mainz, Habca in Frankfurt, Habca in Köln, Habca in der Bretagne, Habca im Taunus, Habca im Markgräfler Land. Zwei- oder dreimal in vierzehn Jahren bin ich ohne sie verreist. Es war immer: Habca und ich. Ich habe mit ihr mehr Zeit verbracht als mit irgendwem anders, mehr Zeit als mit meinem Mann.

Ich weiß ja, dass sie gehen muss. Seit ich 2016 diese dumme Frage stellte, „wie lange noch?“, und eine Tierärztin sagte „vielleicht zwei Monate“. Ach was, seit ich sie 2006 adoptierte, weiß ich es: dass sie nicht für immer bei mir sein kann. Ihr wisst es auch über eure Hunde. Seit 2016 war es greifbar. Unsere Zeit seit 2016 war geschenkte Zeit.

Als ich schwanger war, hatte sie ihre letzte große Krebs-OP, diesmal mit Kastration. Ich bat sie noch einmal, bei mir zu bleiben, bis zur Geburt wenigstens. „Ich brauch dich doch noch“, flüsterte ich in ihr großes Schlappohr, wie schon so oft davor. Sie versprach es mir. „Ach was, bis zur Geburt“, sagte eine Freundin, „die lebt noch, bis das Baby läuft!“. Das war unvorstellbar weit weg. Ich konnte mir noch nichtmals vorstellen, dieses Kind in den Armen zu halten!

Ich glaube nicht an Tierkommunikation, aber meine Hunde reden trotzdem mit mir – und ich mit ihnen. „Wenn du gehen musst“, sagte ich zu Habca, „dann sag es mir, und ich werde dich gehen lassen. Bleib bis zur Geburt bei mir, dann werde ich dich gehen lassen, sobald du es mir sagst. Ich werde das ohne dich schaffen. Du darfst gehen.“

Am Freitag den 7. Februar, Habca konnte seit 36 Stunden fast nichts trinken, mehrere Tierärzte hatten keine Ursache gefunden, kam ich die Treppe herunter, und Habca stand mit hängendem Kopf unten im Flur, sah mich an, und sagte „es ist Zeit“.

Mein Baby fängt jetzt an zu laufen, sie streckt die Ärmchen aus, fordert eine stützende Hand ein, läuft und läuft und strahlt und grinst, und ruft „Haki! Ike!“